Capítulo de libro modificado por el mismo autor: «Republicans i Solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel» (2015).

El siglo XIX fue el de las insurrecciones: en todas aquellas latitudes en donde el liberalismo se implantaba a expensas de las antiguas formas políticas, el alzamiento social de carácter violento fue una de las estrategias de lucha preferidas por las más variadas ideologías y movimientos.

La insurrección como concepto es amplio, de igual modo que lo pueden ser otros tantos ligados a la violencia política, como podrían ser el terrorismo o la guerra. Las insurrecciones se caracterizan por tener como origen un suceso real y/o simbólico concreto, el cual provoca un estallido inicial que, de triunfar, crece hasta transformarse en un suceso de mayor envergadura. Cuando fracasan pueden correr el trágico destino de ser recordadas en la historia como simples alborotos, motines o algaradas, mientras que si triunfan se alzan a instancias más elevadas, como serían los casos de diferentes revoluciones, algunas guerras o, inclusive, ambos casos. De igual modo, todas las insurrecciones tienen otro común denominador: el alzamiento violento inicial se realiza desde fuera de las estructuras del poder y en contra de éste. Poco importa que el movimiento sea espontáneo o planificado, con objetivos claros o una mera expresión del malestar social, de mayoría militar o civil; la insurrección es una estrategia de lucha política, violenta y opuesta al orden social vigente, cuya finalidad máxima es ser el desencadenante que concrete un cambio sustancial en el status quo imperante.

Un golpe de estado militar, como lo fue en España el de 1936, puede tener mucho de insurreccional, de igual modo que los planteamientos proletarios que preconizaban una huelga general revolucionaria o aquellos que desencadenaron revoluciones como la rusa en 1917. Y con esto no se pretende afirmar que entre extremismos políticos existan coincidencias; se pretende hacer constar que este tipo de estrategias violentistas, si miramos atrás en el tiempo, han sido y son pieza fundamental en la articulación teórica y práctica de las más variadas ideologías y movimientos sociales.

Entre todos los siglos, el XIX fue el que más claramente reflejó esa diversidad política en el apoyo a la estrategia insurreccional. Muchos de los grandes cambios sociales y políticos que se produjeron son imposibles de analizar si no entendemos la fuerza que estos planteamientos adquirieron: la Revolución Francesa; las luchas antinapoleónicas; las revoluciones de 1820, 1830 y 1848; luchas nacionales como la griega o la polaca; los conflictos coloniales o, incluso, las guerras entre estados, no se pueden entender sin ellos como desencadenantes de los sucesos o como episodio fundamentales de los mismos.

Los habitantes bajo dominios españoles no fueron una excepción en la aplicación de las doctrinas insurreccionales. Si repasamos algunas efemérides y su componente insurrecto, comprobaremos lo íntimamente ligados que estuvieron en el devenir político y social hispano: el 2 de mayo de Madrid, las conspiraciones liberales contra Fernando VII, el golpe de estado de Rafael de Riego en 1820, golpes fallidos como el de la Guardia Real en julio de 1822, movimientos como la revuelta o insurrección de los «Malcontents», propiciada en Cataluña por sectores ultrarreaccionarios disconformes con ciertos devenires del régimen y, tras la muerte del monarca en 1833 y el consiguiente conflicto sucesorio, el alzamiento carlista que derivó en una cruenta guerra civil.

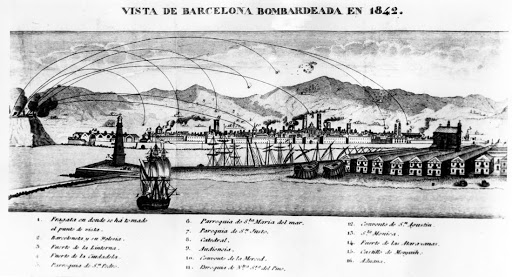

De signo opuesto al reaccionarismo fernandino y carlista, durante el verano de 1835 en Cataluña se produjeron movimientos con claras reminiscencias insurgentes o también motines como el de la Granja en 1836. Y si reaccionarios y liberales no dudaron en utilizar la insurrección asiduamente en apenas 40 años de centuria, el pueblo llano tampoco hizo ascos en mostrar su apoyo a dicha estrategia ante impuestos abusivos, los llamamientos a quintas o contra la miseria generalizada que existía. Demasiadas calamidades para un pueblo trabajador cada vez más radicalizado e insurgente, sin duda alguna, ese pueblo rebelde explican parte de los motivos del bombardeo «progresista» contra Barcelona en 1842, en plena regencia de Espartero o, ya bajo influjo moderado, la represión contra la revuelta de la Jamancia de 1843. De igual modo los tres julios de 1854 a 1856 (con una primera huelga general en 1855), no se pueden explicar sin esa cultura política insurreccional, la cual era transversal a casi todas las ideologías y movimientos sociales de entonces.

Otros hitos en la historia hispana, tales como las guerras por la independencia de Cuba o el mismo golpe de 1868 que abrió las puertas al llamado Sexenio Democrático, son ejemplos de esta tradición política transversal. Sumemos a lo comentado la importante revuelta contra las Quintas de 1870 o al incipiente movimiento obrero, socialista y revolucionario en expansión, básicamente en esos años representado por la sección española de la Primera Internacional, con sus apelaciones a la insurrección como desencadenante de la revolución, su estrategia violentista durante periodos de clandestinidad, y obtendremos un visión que nos ayudará a entender la relevancia que adquirió, en el marco de las luchas políticas, la idea de la necesidad de la insurrección como desencadenante del cambio social.

Pese a que la Restauración de 1874 en España trajo consigo la renuncia a la violencia política en contra del estado de una parte importante de movimientos que hasta entonces la reivindicaban, seguramente porque el sistema naciente complacía a las elites, especialmente las ligadas al conservadurismo liberal, o porque ciertos sectores del progresismo histórico aceptaron de buena gana la buena nueva ante el peligro de radicalismos e ideas disolventes, lo cierto es que, pese al relativo éxito de la Restauración en integrar diferentes movimientos históricamente enfrentados, especialmente tras la muerte del monarca en 1885, algunas de las corrientes más destacadas del republicanismo nunca abandonaron los planteamientos insurrectos, de igual modo que tampoco renunciaron a ello esa parte del progresismo histórico «forzado» a abrazar el republicanismo, como fue el caso del zorrillismo e insurrecciones como la de Villacampa en 1886.

Sumemos a ello la pervivencia de sectores obreristas aún proclives a las represalias y los atentados, o la misma radicalidad existente en conflictos sociales, para comprender que aún, en los estertores del siglo XIX, frente a la supuesta estabilidad promocionada por los grandes partidos y sus satélites en España (y sería comparable en otras latitudes), existían aún muchos movimientos sociales y políticos que entendían que la violencia política, especialmente la de tipo insurreccional, era una parte fundamental de su lucha diaria.

La Internacional, transformada en 1881 en Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), parecía que renunciaba en gran medida a la violencia política insurreccional, como mínimo temporalmente, ya que aceptaba la buena nueva de la legalización de sindicatos obreros promovida por el gobierno sagastino. El peso de la represión, especialmente por las consecuencias derivadas de montajes como los de La Mano Negra a los pocos meses de su fundación, favorecieron una nueva germinación de antiguos planteamientos insurrectos, los cuales habían destacado en el seno de la Internacional desde su ilegalización en 1874 y hasta las leyes de 1881. Ejemplo de ello serían las llamadas al «monte aventino» a mediados de la década por parte de destacadas federaciones hispanas o los planteamientos anarquistas hegemónicos ante las jornadas de mayo de 1890 y 1891, en donde se apostaba por transformar el movimiento pacifista propuesto por el marxismo internacional y el tradeunionismo en 1889, en la chispa que desencadenase un movimiento revolucionario.

Tras el fracaso de los planteamientos anárquicos de las jornadas de mayo de inicios de los noventa, especialmente debido a la dura represión que se ejerció contra el movimiento, ya fuese en forma de razzias represivas, clausura de locales, montajes policiales o directamente mediante el asesinato legalizado, el anarquismo internacionalmente optó por la vía de la acción individual. Son años que, coincidiendo con la expansión y plena popularización de los medios de comunicación de masas, básicamente por entonces periódicos, las páginas de los mismos se llenaban de noticias relativas a atentados, magnicidios, conspiraciones y sabotajes anárquicos que parecían substituir momentáneamente las ansias de revueltas masivas, populares e insurgentes que hasta entonces el anarquismo, mayoritariamente, había promulgado. Sin embargo, tampoco se puede afirmar que los anarquistas negasen entonces la validez de la insurrección: sobre el papel, ese tipo de actos podían ser señales que llamasen al pueblo al alzamiento e, igualmente, pese a la notoriedad mediática de algunas de las acciones ligadas al anarquismo, lo cierto es que en los últimos años del siglo XIX e inicios del siguiente se volvió a producir una reactivación de la acción claramente circunscrita en las masas; fueron los años de teorización alrededor de la llamada Huelga General Revolucionaria y del retorno al activismo en los sindicatos. Incluso, en un ámbito más global, una parte del marxismo, vía sindicalismo revolucionario, promovió una mayor importancia a la vía sindical e insurgente que a la acción meramente partidista, todo un síntoma que, pese a ciertos moderantismos en el seno de algunos partidos marxistas, una parte importante de sus bases, e incluso parte de sus más destacados dirigentes, aún consideraban a la violencia política como la herramienta fundamental para provocar una revolución social.

Como sabemos, las dinámicas del viejo XIX aún perduraron en los primeros compases del siguiente siglo. En el caso español, tanto las huelgas de 1901 en La Coruña, Bilbao, Sevilla o Barcelona, y nuevamente en la ciudad condal en 1902, son ejemplo de ese insurreccionalismo promovido por movimientos obreros. Como también lo fue el caso de la Semana Trágica de 1909 en Cataluña.

La Semana Trágica fue una suerte de despedida de las formas hegemónicas de hacer política decimonónicas: barricadas en las calles, asalto de comisarías, proclamaciones de repúblicas sociales, quema de edificios religiosos, sabotajes del cableado telegráfico y telefónico, enfrentamientos en las calles entre insurrectos y fuerzas del Estado o, finalmente, el corte de las líneas ferroviarias, son sólo algunas de las situaciones que mejor nos describen la realidad de las calles de multitud de ciudades y pueblos de Cataluña entre el lunes 26 de julio y el 2 de agosto de 1909. Unas pocas semanas antes del inicio del conflicto llegaron a la Península las primeras noticias de una nueva guerra en África, concretamente la que se conocerá como Segunda Guerra de Melilla. Ciertas elites económicas representadas por individualidades como el Conde de Romanones, el Marqués de Comillas o el Conde Güell, estaban interesadas en ciertos negocios coloniales relacionados tanto con la explotación minera en la zona próxima a la plaza africana, como en la llamada logística de guerra. La construcción de un ferrocarril de escasos 20 Km entre la ciudad africana y las minas fue la primera piedra de toque del conflicto: ante la previsión de problemas con la población rifeña autóctona, el gobierno conservador de Antonio Maura decretó una llamada de Quintas, el injusto sistema de reclutamiento de tropas que, desde hacía décadas, recordaba a los pobres de España que las clases sociales existían, puesto que quienes finalmente eran llamados a filas eran ellos y no los ricos, ya que, previo pago de una importante cantidad de dinero, un quinto se podía librar de posibles conflictos bélicos, liberándose así de su supuesto deber con la patria.

Antes del estallido el ambiente estaba caldeado. Convocada la llamada a quintas, el 11 de julio se produjeron los primeros embarcos en un fuerte contexto de malestar social. Pocos días después, el 18, se produjo una manifestación y protestas ante la partida del puerto de Barcelona del 18 batallón de cazadores de Reus. El sindicalismo revolucionario catalán alrededor de Solidaridad Obrera, acordó el 21 un llamamiento a la huelga para el día 26. El 24 de ese mismo mes el Comité de Huelga fue creado, formado por anarquistas, marxistas y sindicalistas, con el objetivo de trazar las líneas generales de la movilización. Paralelamente, en el ámbito estatal, el marxismo ligado al PSOE promocionó otra huelga política contra la guerra para el 2 de agosto. Curiosamente, pese a los supuestos avances democráticos, las huelgas obreras de tipo político son ilegales hoy en día en España.

La huelga en Barcelona alcanzó una gravedad imponente, ya que se trasformó en una insurrección, con tintes revolucionarios, tras los incidentes que se produjeron en el puerto barcelonés ante el embarco de tropas. De igual modo, en poblaciones como Granollers, Sabadell, Manresa o incluso en pequeños pueblos catalanes, hechos similares se produjeron. Pese a que la insurrección fue reprimida tras la proclamación del estado de guerra y el envío de refuerzos militares a una Cataluña de la que se aseguraba, hipócritamente, que no vivía una revolución, sino un intento de secesión, lo cierto es que aquellos sucesos quedaron grabados en la memoria colectiva de una parte importante del pueblo, de aquellos que entendían que frente al caciquismo, el abuso de autoridad, la miseria y los excesos patronales, no quedaba otra alternativa que la lucha en la calle, el violentismo y la necesidad de extender cualquier movimiento en algo más ambicioso, con el objetivo de transformar una mera huelga o protesta en el inicio de una Revolución. Sin esa conciencia tan profunda y arraigada en las mentes de muchas personas, difícilmente se hubiese podido explicar la pervivencia de movimientos como el anarcosindicalismo en las siguientes décadas o sucesos como los acontecidos en aquel corto verano de la Anarquía de 1936.

La insurrección y la violencia política fueron motores de cambio histórico. Guste o no, se desee o se aborrezca, en el siglo XIX, lo que predominó en el mundo no fueron las llamadas a la paz o la concordia, fueron más bien aquellos llamamientos al magnicidio, al asalto y toma de edificios institucionales, a las barricadas en las calles, los estruendos de los fusiles Liebel disparando contra la multitud, los alegatos violentistas a la tradición; en definitiva, la conciencia que la violencia era parte de la política porque, no lo olvidemos, quien detenta el poder se mantiene en él, en última instancia, gracias a aquello que pretenden todos los estados, como es el hecho de tener el monopolio en el uso de la fuerza.

La insurrección en la lógica cotidiana es una quiebra de esa hegemonía pretendida. Parafraseando al historiador Enzo Traverso, el humanitarismo contemporáneo de muchos historiadores e historiadoras no resulta útil para entender la realidad del pasado. Comprender el siglo XIX, ese gran desconocido de la Historia Contemporánea, sólo se puede hacer satisfactoriamente si dejamos de lado esos prejuicios. La violencia política hoy en día puede ser considerada por muchos como algo deleznable o de fácil crítica; pero por entonces, para muchas personas comprometidas y conscientes, era asumida como foco de esperanza y fuente de progreso humano. De hecho, si alejamos en el presente la vista del epicentro de la cultura occidental, se puede observar que aún hoy en día la violencia política es uno de los motores históricos, siendo la insurrección una de las herramientas de lucha aún hoy más efectivas: Ucrania, los cantones confederalistas democráticos en el Kurdistán, la misma yihad islámica, las primaveras árabes; en definitiva, gran parte de las más recientes transformaciones sociales de envergadura se han logrado por medio del uso de la fuerza.

El siglo XIX fue el de las insurrecciones, y así fue porque entonces la historia se forjaba en base a planteamientos fundamentados en la llamada lucha de clases. Y no, no fue un invento de Marx. Algunos ilustrados y los primeros liberales fueron pioneros en teorizar sobre ella. Posteriormente, las principales familias del socialismo hicieron suya también dicha cosmovisión, de igual modo que tras el auge de los fascismos y, previamente, en los discursos y prácticas políticas del reaccionarismo, se intuye una praxis que tiene mucho de lucha de clases y poco de diálogo social. A fin de cuentas, interpretar que dentro de las sociedades jerárquicas existen intereses materiales enfrentados y conflictos entre quienes ostentan el poder y otros sectores sociales, no es nada más que visualizar la obviedad de la existencia de clases, o lo que sería lo mismo, grupos de población con situaciones materiales antagónicas y, por ende, con diferencias dentro de la jerarquía social imperante e intereses a menudo opuestos.

No es tanto creer o no en la lucha de clases, sino entender que por entonces, en aquel siglo, sus protagonistas sí creían en ella y actuaban en consecuencia. Y sin tener esto en consideración, difícilmente se podrá entender el siglo en que se asentaron las bases de la sociedad contemporánea y comprender su legado hoy en día.